先日、イラスト教室で生徒さんとの談話で、僕が過去にプロのマンガ家を目指していた事を話したら、一人の生徒さんから質問されたのですが。

その方は個人で「同人誌」を作ったりされているそうで、少し同人コミックを製作する上で、悩みが有るとご相談されたんですよ。

どうやらその悩みというのが、同人誌の表紙制作に関する事らしく、どういう感じに製作したら良いのか迷いだあるとの事でした。

それで、なにかアドバイスが欲しいらしく、メジャーマンガ雑誌へ投稿歴が有る僕なら、何かヒントになる事を知っているではないかと質問されたんですが…

ハイ!有ります!

…と僕は即答で「映画のポスターやチラシをいろいろ見る」事をおすすめしました!

もちろん、これは僕がマンガ家を目指していた若き日に独学で勉強に用いた方法なんですが。

趣味と実益を兼ねて学生時代から映画チラシを収集したりしていて。それらのチラシを分析し、ポスターやチラシが全体表現的で語る映画のストーリーをどう表現しているかを分析して、自身の作品の「扉絵」などの参考にしてたんです。

本当に、この方法は、趣味と実益を兼ねていたので、何より飽きる事無く没頭できて身に付く方法でした、まあ、個人的な方法なので、合う合わないは有るかと思いますが…

まあ、映画やドラマに興味が無い人には合うかどうかは分かりませんが、マンガ作家をされているなら、映画が嫌いな人は居ないと思うので、おすすめの勉強方法だとは思います。

但し、注意は必要で、教材として使用するのは映画やドラマのチラシやポスターの使用であって、マンガ誌やアニメ、イラスト集を教材にしちゃいけません!

そもそもマンガ、アニメなどが好きで作家になろうと目指されているのだと思いますが、同じジャンルから、習う事をあまりないし、作画に変な癖が付く可能性が有るので気を付けないといけない部分です。

絵を見て絵を描いたって「その絵以上の絵は描けません」からね!マンガ、イラストが好きでも、それはダメですので要注意が必要です!

それでは話しを戻しまして。僕が映画チラシを収集していた頃は何冊ものバインダーファイルに収納して、繰り返し見ていたりしていました。

さて教材として「映画ポスター」「映画チラシ」教材として用いるという話ですが。

昨今では「映画ポスター」「映画チラシ」などの広告が、一つのコレクトカテゴリーとして認知されるようになり、今や映画館のスタッフに「何度も来るな!」とシバかれながら収集する体を張った収集をする事も無く、「映画チラシ集」などの書籍化も増えて来て苦労する事もなく、書店などで「映画チラシ集」購入し教材として使用できる環境が整っていますので、便利になりました。

その辺の情報をご相談いただいた生徒さんには教えさせていただきました。

私事ですが、「映画ポスター」「映画チラシ」のお陰様で、現在はクリエイターとしての多少の知識も得られて、現役をさせて頂いているので感謝しかありません。

しかし、今にして考えて見たら、マンガの表紙や扉絵って「グラフィックデザイン」の領域なんですよ!

マンガ家になるには、素人にこんな専門的な知識まで要求されるのか…ってつくづく思います。

ひょっとしたらプロになってから雑誌社の専属デザイナーとかに連載の扉絵を丸投げされている…という事も無きにしも非ず…という懐疑心を持っちゃいますねw

まあ、当時はだだ「漫画家」になる為の学習の一環として勉強していましたが、知らず知らずのうちに「グラフィックデザイン」を勉強していたんだな…って感慨深くもありますがw

今やその専門知識がクリエイターとしてグラフィックデザインの仕事に役立つとは思いもしませんでしたw

それではその辺の専門的知識を活かして、映画チラシ或いはポスターなどのどう言う部分が参考になるのか、商業美術の視点から見たマンガの扉絵製作の仕方を解説していきたいと思います。

さて、説明するまでも無いですが、扉絵や表紙、ポスターやチラシなどを描く為の要素となるマンガや映画にはストーリーやテーマが有ります。

そのストーリーやテーマの面白さを見る前に観客や或いは読者へ、どうにかして、それらの概要を伝える必要が有るんですね。

当然、何も分からないまま、分けも分からない映画やマンガ、小説にお金を払って観たり、読んだりはしませんよね?

どの映画を観る、或いはどのマンガを読むという、その前段でどう言うストーリーか、テーマなのかを観客、或いは読者へPRして、興味をそそるように宣伝する必要があります。

その手段の一つとして映画チラシ、或いはポスターという広告カテゴリーが存在するんです。

今回、相談を受けた生徒さんのお悩みは、メジャーマンガ誌の有名作家の「扉絵」が原因で、自分の同人誌で同じ表現をして良いものかどうかというお悩みでした。

まあ、あえて有名マンガ作品なのでタイトル名を出しますけど…

そのマンガのタイトルは週刊少年ジャンプに長年連載されている超有名な作品「ONE PIECE(ワンピース)」の扉絵なんです。

「ONE PIECE」の読者さんにはそれほど「扉絵」を気にされる方は多くないと思いますが。同人誌を描く作家さんやマンガ家を目指されている作家さんなど制作側の視点で見るとちょっと気になる部分だとは思います。

その「ONE PIECE」の扉絵に、なぜ相談者さんが引っかかったかと言いますと…

「ONE PIECE」の尾田栄一郎先生が描かれる扉絵が、連載ストーリーとは直接関係が無い別のスピンオフストーリーを扉絵として採用されていたんですね。

例えば、メインのストーリーでは巨人島編の最中なのに、扉絵は「百獣のカイドウ」の娘?息子?の「ヤマト」のセカンドストリートが描かれていたりするんです。

そりゃ、駆け出しの同人作家さんで「ONE PIECE」をリスペクトされている方なら、興味は持つし、疑問に思われる事になるかも知れません。

そして、私も同じセカンドストーリーを同人誌の表紙絵や扉絵にしても良いのかしら…と言う気にもなったりするでしょう。

普通に作家を目指されていれば、僕が上記でも書きましたが、広告で映画、或いはマンガの「ストーリーを連想させる」というのが本来のチラシで有りポスターの役割なんです。

それがマンガや小説の表紙で有っても扉絵で有っても、その事をわきまえて制作する事が基本なんですよ。

その基本を知っているか故の、有名タイトルでスピンオフストーリーの扉絵が採用されている事が不思議に思い、これも有りなのか?…などと疑問を持ち、迷いが生じたりするんですね。

その疑問の答えは「ONE PIECE」、或いは「ドラゴンボール」のような世界的な超有名タイトルは、一話、一話ごとの内容を扉絵で紹介するまでも無く、読者がストーリーを把握されて追いかけられているので、正攻法の扉絵を描く必要ないんです。

逆にいちいち説明がましい扉絵に毎回のようにエピソードの伏線を描かれるより、スピンオフストーリーを描いたり、ストーリーとは関係ないシチュエーションでデコ扉絵を描いた方がファンにとってはサービスになったりするんです。

だから、超有名な作品の扉絵みたいな事をマネしたところで、身の丈に合わない扉絵は不評を招いたりしかねません。良く見せる為に描いた表紙絵、或いは扉絵が逆の本末転倒の不評を生んだりします。

なので今回、ご相談の生徒さんには、しっかりと「映画チラシ集」や「映画ポスター集」などを参考に勉強される方が良いと答えさせていただきました。

それと、ちょっと勉強のコツというか「映画チラシ集」や「映画ポスター集」を教材に勉強する上で、踏まえておきたい表現が主に3種類カテゴライズできます。

その3種を踏まえてそれぞれの映画作品の要素をポスターやチラシを用いて、考察、分析するとより効果的に表現スキルを上げる事ができるかと思います。

ただ、これは飽くまでも、僕個人の独学で辿り着いた表現方法の分類だという事を前置きさせていただきます。

さて、その3種類の表現は以下のようにカテゴライズできます。

【ストーリーのプロローグ表現】

この表現方法は今回の相談者の生徒さんにおススメした表現方法で、映画、或いはマンガ、アニメ、小説など表紙や扉絵を作成する時に、そのストーリーのプロローグ的なものを連想させる表現の一番オーソドックスな方法です。

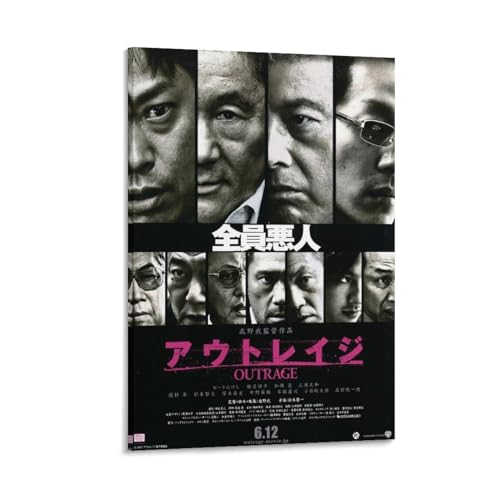

例えば、北野武監督の「アウトレイジ」シリーズのポスターなどは…

このポスターの表現では、それぞれの登場人物をモノクロ写真で悪しき雰囲気を醸しつつ、ストーリーに登場する配役の重要性で写真サイズを大小に分けして、ストーリーの主軸となる演者を中心に、それぞれがバトルロイヤルを繰り広げそうな雰囲気をプンプンさせたポスター表現となっています。

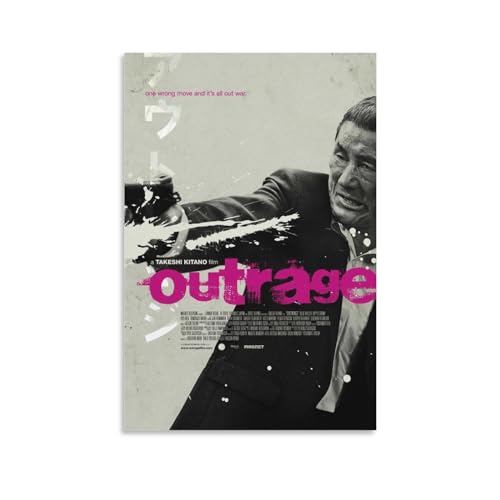

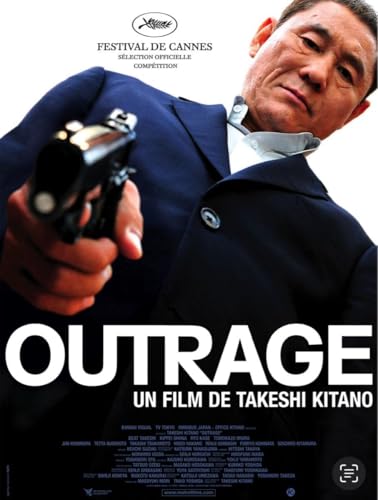

一方、北野武監督の「アウトレイジ」シリーズには下記の象徴表現ポスターなども有り、主役である北野監督にフォーカスして、無慈悲で残虐なダークヒーローである事を画面一杯に表現されています。

この表現は次に紹介する「映画の象徴的表現」に通じる表現で、ストーリーの根本を強烈に表現されています。

【映画の象徴的表現】

この表現方法は映画、或いはマンガ、アニメ小説などで主人公、或いはストーリーの主体的テーマにフォーカスし強調して象徴的に表現する方法です。

上記の「アウトレイジ」の主役・北野監督をアップにフォーカスしたポスターにも通じます。

例えば、スティーブン・スピルバーグ監督の「ジョーズ」や「ET」などのポスターは、世界的に映画史上に永遠に残るであろう、最も有名で分かりやすく、それでいて大胆な構図の象徴的表現ポスター、チラシだと言えるでしょう。

この「ジョーズ」はスティーブン・スピルバーグ監督の出世作として有名ですが。当時はまだ名監督としての世界的認知度はそれほど高くない時代でした。

それなのに、こんなにまで攻めた象徴的表現のポスターをリリースするには相当冒険したように感じます。

結果として、大ヒットしたパニック映画の優秀差を裏打ちする結果になったんですが、製作当初から映画の仕上がりに自信が有ったんでしょうね。

そして、このポスターを分析してみれば、ご覧になれば一目瞭然で分るように、サメが人間を標的に暴れ回るストーリーがすぐに分かりますね!

非常に優秀で歴史に残る名デザイン表現だと言う事は間違いありません。

次にスティーブン・スピルバーグ監督を更に高みへ押し上げた映画作品「ET」のチラシ、或いはポスターの象徴的表現で、これまた冒険的な2種のデザイン表現がされています。

これらのポスター、或いはチラシのレイアウトはセンスフルで間接的な象徴表現でありなたら、映画のストーリー内容もしっかりと分かりやすく伝わって来る表現がされていて、当然ながら、歴史に残る名ポスターである事は間違いありません。

このポスター或いはチラシのデザインは、大胆な冒険的レイアウト表現で制作されていて、見ただけで誰でもすぐにストーリー内容が容易に理解できてしまう、非常に優秀な仕上がりの象徴的表現ポスターだと思います。

宇宙を背景に画面下には地球、そして、その上には人間の子供の手と人ならざる異形の手が指で繋がってる表現…これだけで地球に来た宇宙人と人間の子供との優しくハートフルなストーリー展開が連想できますね!

本当に優秀な歴史に残るデザインではないでしょうか。

そして、もう一種類の「ET」ポスターデザインですが。こちらは最初のポスターデザインを踏まえて、映画のストーリー中に展開されるファンタジーな内容が容易に理解できてしまいます。

構図は月を背景に自転車が夜空を飛んでいるというファンタスティックなシーンで優しく、夢見るようなストーリー展開である事を十分に表現されています。

レイアウトもハイセンスで構図的もバランスがとれていて、こちらも歴史に残る素晴らしいデザインポスターである事は間違いありません!

【プロローグ&象徴の混合表現】

この表現方法は映画、或いはマンガ、アニメ小説などのプロローグを背景として主人公、或いはストーリーの主体的テーマをメインに置いて、ストーリーで主人公を中心に展開されるエピソードを象徴しレイアウト構成も含めて総合的ストーリー展開を訴えかける表現方法です。

例えば、ジョージ・ルーカス監督、プロデュースによる「スターウォーズ」や「インディージョーンズ」シリーズなどは登場人物も多く主人公を中心に絡み合うストーリーを表現するには、効果的なデザイン表現かと思います。

この「スターウォーズ・エピソード4」は、ジョージ・ルーカス監督が最初に映画化したスターウォーズです。

このエピソード4のポスターデザインも「ジョーズ」や「ET」のように歴史に残る名ポスターデザインである事は間違いないでしょう。

スターウォーズを代表する象徴的デザインであると言っても過言ではありません!

この主人公のルーク・スカイウォーカーがライトセーバーを天に掲げ、その横にレイア姫が寄り添う有名な象徴レイアウトになっていて。

背後には巨大なダースベイダーの顔がルークと姫に迫る暗黒卿の脅威を象徴していて、光と闇の対立を表現したスターウォーズならではの表現ではないでしょうか。

SFスペースオペラというカテゴリーの原点でも有るスターウォーズの象徴デザインで映画で展開されるストーリーが目に見えるような表現のポスターですね。

見事に光と闇を象徴する二つの勢力をモチーフに展開されるプロローグを上手く感じさせる見事なデザインだと思います。

もう一つスターウォーズの後発デザインポスターがこちら!上記のポスターと同じく、光と闇の二大勢力の抗争をもう少しドラマチックに、より具体的に表現された、少しプロローグ寄りの象徴表現を少し抑えた表現のポスターですね。

見て頂ければ、お分かり頂けるかと思いますが、このポスターでは最初のポスターに比べて、少々、象徴されるヒーロー部分が背後のプロローグ表現に同化して背景に紛れた感じで、最初に紹介した歴史に残るポスターに比べて、一歩後ろに引いた感じの説得力が薄いポスターとなています。

そして、こちらの「帝国の逆襲」のポスターは更にもう一歩後退したデザインのポスターで、確かに主人公へフォーカスはしているものの、象徴的表現がそれほど前へ出ていません。

象徴するヒーローにフォーカスしたと言うよりは、人間関係にフォーカスを合わせて関係性を強調するポスター表現になっています。

逆にヒーローにスポットライトが当たる表現では無い分、より複雑に展開されるストーリーを表現し、さらに深い部分まで誘うプロローグ寄りの表現をしようとする試みが見えてきますね。

そして「スターウォーズ・シリーズ」のポスターには、上記のポスター表現を遥かに越えるハイセンスな表現で描かれている、エピソード1・ファントムメナスのポスターなども有ります。

凄くハイレベルなデザインで多くの人が周知しているスターウォーズの背景を良く知り、理解している方々へ向けた、カッコいいデザインで、更にスターウォーズの深い部分まで表現されている、凄く意味深いデザイン表現のポスターです!

スターウォーズを知らない人には「?」ってなるデザインかと思いますが、砂漠の惑星タトゥイーンで一人孤独に生きたアナキン・スカイウォーカーの生い立ちを見事にワンショットで表現されていて、ファンならググッ!とくるハイセンスなデザインポスターだと思います!

さて、いろいろとポスターデザインについて、解説しながら書いて来ましたが。こう言う風にポスターやチラシ絵に対してフォーマット化して解説できるのは、商業美術だからこそなんです。

イラストなんて自由に描けば良いじゃん!…って人がいますが。それは「絵画的」に作品を制作する時には正解です、しかし、マンガやイラストなどは絵画では無く商業絵なんですね。

映画、マンガ、小説に付随するポスターやチラシは本題じゃないんです。本題は作品のストーリーなんです。

ストーリー内容がメインに有って、それに付随するポスターやチラシ絵は本題のストーリーへ誘う為のサポートなんです。

即ち、商業絵の本質は宣伝だったり、説明だったりの補助的役割がであって、それらの情報を受けとるオーディエンスの主観に訴えかけて高評価が得るように制作するもので、制作の狙いは本題の映画やマンガへ誘う事が目的なんです。

一方、絵画の本質は画家本人が持つアイデンティティが根源で、その哲学を絵などで具現化する事が目的なんでオーディエンスの評価は無視して良いんです。

例えば他人に自分の哲学を指摘されて、その指摘に寄せてアイデンティティを変えるのですか?って言う事なんです。

もし、そういう他人の意見に左右され、自分の表現を変える絵画作家は評価されると思いますか?…そう言う事なんですよ。

オーディエンスに好まれる事を意識するか、しないか、そう言う部分が商業絵、商業美術と絵画の大きく違うところなんです。

他者がどう評価してポスターやチラシを辿って映画やアニメ、ドラマ、マンガまで来てくれるかを考えて制作するのがポスターやチラシなどの商業絵なんですね。

マンガやアニメ、映画などが好きな人の中には「いやいやそれは!」って抵抗感を感じられる人も居られるかも知れませんが、商業ベースの運用の上に有るからこそマンガ、アニメ、映画は成立しているんですね。哲学や理念などが絵画とは違うんです。

「私は私の描きたい絵描く」と言って、コミックイラストを描かれる場合は「絵画」領域です。

ポップな画風だからイラストだという認識とは分けて考えるべきだと思います。

ライトでポップなコミック絵でもアイデンティティの元で制作されれたならば、それは絵画なんです。

その逆に商業的コンテンツとして油彩画表現されても、それは商業絵という事ですね。

ちょっと説教がましくなりましたが、僕がイラスト教室で教えたり、美術展の審査で出品を評価したりするのは、そう言う部分を基本に置いて行っています。

「映画チラシ」「映画ポスター」を教材にスキルアップを考えられる方は、その辺りを頭の片隅に置いて勉強されると、習得するスキルの本質をより深く理解する事ができるかと思います。

昨今、コミックイラストでキャラクターの肖像画的表現をされている方も多いですが、一枚の絵で多くの情報を提供する為には、決して絵がパスポートや免許証の「証明書写真」のようになってはいけません!

一枚の絵でストーリーを含めた表現をちりばめて表現する事に注力する事を心掛けて下さい。

そう言う表現を習得する為のお手伝いに「映画チラシ」「映画ポスター」を教材として用いた活用のあれころを今回ご紹介させて頂いたので、より良くスキルを習得するために活用してください。

ワンステップ上を目指されるクリエイターの皆様とシェアできたら幸いです。

![映画ポスター ジョーズ JAWS 24×36inc (61×91.5cm) US版 of1 [並行輸入品] 映画ポスター ジョーズ JAWS 24×36inc (61×91.5cm) US版 of1 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/615wFGOqoxL._SL500_.jpg)

![「E.T./スティーブン・スピルバーグ 監督 ポスター タイプA」GHHY008 グッズ 映画 [並行輸入品] 「E.T./スティーブン・スピルバーグ 監督 ポスター タイプA」GHHY008 グッズ 映画 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41x9Obkac6L._SL500_.jpg)

![「E.T./スティーブン・スピルバーグ 監督 ポスター タイプB」 GHHY008 グッズ 映画 [並行輸入品] 「E.T./スティーブン・スピルバーグ 監督 ポスター タイプB」 GHHY008 グッズ 映画 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41RzdQ0GLfL._SL500_.jpg)

![映画ポスター スターウォーズ エピソード 4 新たなる希望 STARWARS EPISOFDE 4 24×36inc (61×91.5cm) US版 of1 [並行輸入品] 映画ポスター スターウォーズ エピソード 4 新たなる希望 STARWARS EPISOFDE 4 24×36inc (61×91.5cm) US版 of1 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/518W5vX9HXL._SL500_.jpg)

![EDEN(エデン)スターウォーズ エピソード4 新たなる希望 特大 ポスター [61×91.5cm][米国製][並行輸入品][E760] EDEN(エデン)スターウォーズ エピソード4 新たなる希望 特大 ポスター [61×91.5cm][米国製][並行輸入品][E760]](https://m.media-amazon.com/images/I/512XJCzXoeL._SL500_.jpg)

![映画ポスター スターウォーズ 5 STAR WARS 5 帝国の逆襲 24×36inc (61×91.5cm) US版 of1 (tomohochikaze) [並行輸入品] 映画ポスター スターウォーズ 5 STAR WARS 5 帝国の逆襲 24×36inc (61×91.5cm) US版 of1 (tomohochikaze) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51dSPCasIWL._SL500_.jpg)